Pelemahan Rupiah, Kenaikan BI Rate, dan IHSG

Salah satu hotnews di pasar akhir-akhir ini adalah terkait

pelemahan Rupiah terhadap US Dollar, dimana hingga ketika artikel ini ditulis,

Rupiah sudah berada di level Rp14,326, melemah cukup signifikan dibanding

setahunan lalu yang masih di level Rp13,400-an, dan wajar jika orang kemudian

jadi khawatir: Bagaimana jika Rupiah terus saja melemah sampai katakanlah

tembus Rp15,000? Apakah kita akan mengalami krisis? Lalu bagaimana nasib pasar

saham?

Nah, meski mungkin soal Rupiah ini tampak buruk karena terjadi bersamaan dengan periode bear

market, tapi bisa penulis katakan bahwa there is nothing to worry about, at least until today, dan berikut penjelasannya.

Pertama, seperti

yang pernah saya tulis dulu (tapi lupa di artikel mana), jika Indonesia adalah perusahaan,

maka kurs Rupiah itu adalah ‘harga sahamnya’, dimana jika kinerja fundamental makroekonomi

nasional lagi bagus maka Rupiah akan menguat, sementara jika ekonomi lagi

lesu/krisis, maka Rupiah akan melemah. Namun demikian penulis sendiri

belakangan menyadari bahwa, jika Rupiah itu adalah seperti harga saham ‘PT Republik

Indonesia Tbk’, lalu kenapa kurs Rupiah sampai sekarang tidak pernah menguat

sampai ke level sebelum krisis moneter 1998 (Rp2,500-an per USD), padahal

ekonomi kita dalam dua dekade terakhir pasca krismon terbilang tumbuh pesat??

Dan jawabannya

adalah, karena tingkat inflasi di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi

di dunia, jauh diatas inflasi di negara-negara lain manapun, dan mungkin hanya

lebih baik dibanding negara-negara Afrika. Sebagaimana yang kita ketahui, inflasi menurunkan nilai mata uang. Dan

level inflasi kita yang mencapai 10% per tahun (rata-rata dari tahun 1997

sampai 2018) itu jauh lebih besar, dibanding inflasi Amerika Serikat (AS) yang

hanya 2 – 3% per tahun. Inilah kenapa Rupiah, meski pada waktu-waktu tertentu

menguat terhadap USD, tapi dalam jangka

panjang dia akan terus melemah terhadap USD. Jika anda lihat lagi sejarah kurs Rupiah di wikipedia,

maka akan kelihatan bahwa Rupiah sejak tahun 1970-an sampai sekarang selalu

melemah terhadap USD, tapi disini penulis akan tampilkan ringkasannya saja.

Tahun

|

Kurs

|

1966

|

250

|

1970

|

378

|

1980

|

626

|

1990

|

1,842

|

1998

|

14,800

|

2000

|

9,725

|

2010

|

9,036

|

2015

|

14,000

|

Jul-18

|

14,300

|

Nah, jadi jangan kaget

jika katakanlah pada tahun 2030 nanti, kurs Rupiah mungkin akan sudah jauh

lebih rendah lagi dibanding sekarang, dan itu sesuatu yang normal/bukan karena krisis ekonomi atau semacamnya. Proyeksi ini baru bisa berubah jika

inflasi di Indonesia, yang sekarang ini relatif rendah di level 3 – 4% per

tahun, bisa bertahan untuk seterusnya, tapi itu akan sulit untuk terjadi karena

sejak awal, geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan menyebabkan proses

distribusi barang membutuhkan biaya tinggi, sehingga harga sembako di Papua bisa

belasan kali lebih mahal dibanding di Jawa, dan itulah yang memicu terjadinya inflasi

selama ini. Beruntung, karena sekarang ini pulau-pulau di Indonesia mulai

terkoneksi dengan baik (dulu anda kalo mau ke Papua mungkin harus pake kapal laut,

tapi sekarang bisa pake pesawat, dan biayanya relatif murah dibanding dulu) maka

itu turut menurunkan biaya distribusi barang sekaligus menekan inflasi, tapi penulis

masih belum tahu apakah trend positif akan bertahan untuk seterusnya atau

tidak karena, actually, keadaan geografis Indonesia yang kita bahas diatas hanyalah satu dari sekian banyak faktor pemicu inflasi, sementara faktor-faktor lainnya bisa dibaca disini. Hanya saja, berbeda dengan faktor-faktor lainnya yang kadang terjadi kadang tidak, alias hanya berpengaruh dalam jangka pendek, maka kondisi geografis merupakan faktor konstan yang tidak akan pernah bisa berubah, dimana jarak antar pulau di Indonesia tidak akan menjadi lebih dekat ataupun lebih jauh. Jadi dalam kaitannya dengan turunnya kurs Rupiah dalam jangka panjang yang disebabkan inflasi, maka penulis menyebutkan faktor geografis ini sebagai penyebab jangka panjang inflasi tersebut.

Kedua, meski dalam

jangka panjang Rupiah akan terus turun terhadap USD, namun pada waktu-waktu

tertentu dimana ekonomi kita lagi ada problem alias krisis, maka penurunan itu akan lebih lebih tajam

dibanding biasanya (termasuk angka inflasi akan lebih besar dibanding biasanya, contohnya di tahun 1998 dimana inflasi mencapai 70%). Yup, jadi teori penulis diatas bahwa kurs Rupiah merupakan ‘harga

saham’ Indonesia, alias cerminan dari fundamental makroekonomi Indonesia, itu

tetap berlaku. Pada tahun 1997 – 1998, Rupiah anjlok dari Rp2,500 hingga sempat

menyentuh Rp18,000, sebelum kemudian menguat kembali dan stabil di 9,000-an.

Tahun 2008, Rupiah melemah ke 12,000-an karena imbas krisis global, lalu

menguat lagi hingga sempat dibawah 9,000 pada tahun 2011 (karena ekonomi

nasional yang lagi bagus-bagusnya ketika itu, thanks to booming komoditas), sebelum

kemudian turun lagi pelan-pelan seiring dengan economic slowdown hingga sempat

tembus Rp15,000 pada tahun 2015. Ini artinya dalam kurun waktu kurang dari 5

tahun, pelemahan Rupiah mencapai 60% (dari 9,000-an ke 15,000-an). Beruntung, pada

tahun 2016 harga komoditas mulai pulih, ekonomi mulai jalan lagi (meski

belum sekencang tahun 2011), dan alhasil Rupiah kembali menguat sebelum

kemudian stabil di Rp13,000-an, dan untungnya sampai saat ini, seperti yang sudah

penulis

sampaikan disini, ekonomi kita secara umum masih baik-baik saja.

Tapi Pak Teguh,

kalau dikatakan bahwa ekonomi masih aman, maka kenapa sekarang Rupiah melemah

lagi? Sebelum kita membahas soal itu, biar penulis bertanya satu hal: Pernah

nggak anda megang saham tertentu yang bagus dan valuasinya masih murah, dan itu

perusahaan masih aman-aman saja/gak ada masalah serius atau sentimen negatif apapun,

tapi harganya tiba-tiba turun sendiri? Well, pasti pernah bukan? Dan dalam

kondisi bear market seperti enam bulan terakhir ini, maka saham apapun

yang anda pegang kemungkinan besar ikut turun, dan itu bukan karena perusahaannya

bangkrut atau apa, tapi memang karena pasarnya sedang terkoreksi saja. Dengan

kata lain, saham anda turun bukan karena ada masalah di internal perusahaan, melainkan

karena faktor eksternal berupa

koreksi pasar.

Nah! Untuk kurs

Rupiah juga sama begitu: Dalam kondisi ekonomi yang aman terkendali maka Rupiah bukan berarti pasti akan stabil, melainkan bisa tetap turun karena faktor-faktor eksternal yang tidak terlalu berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Contohnya

ya di tahun 2008, dimana Rupiah ketika itu jeblok bukan karena ekonomi nasional

lagi ada problem, tapi lebih karena kekhawatiran bahwa krisis subprime mortgage

yang ketika itu terjadi di AS akan meluas termasuk ke Indonesia. Buktinya

ketika kekhawatiran terkait krisis di AS itu mereda dengan

sendirinya di tahun 2009, maka seketika itu pula Rupiah perkasa lagi, hingga sempat

tembus dibawah 9,000 pada tahun 2011.

Sementara untuk

tahun 2018 ini, maka terdapat setidaknya tiga

faktor yang bikin Rupiah loyo. Pertama, kondisi ekonomi AS, seperti yang sudah

kita

bahas disini, sekarang ini lagi bagus-bagusnya, dan itu menyebabkan USD

menguat terhadap banyak mata uang lain termasuk Rupiah (jadi dalam hal ini USD

lah yang menguat, bukan Rupiah yang melemah). Kedua, harga minyak naik hingga

terakhir sudah tembus USD 70 per barel, dan ini otomatis menaikkan nilai impor

Indonesia, dan Rupiah kena imbasnya karena kita jadi butuh banyak Dollar

buat beli minyak. Dan ketiga, anda mungkin memperhatikan bahwa sudah setahunan

terakhir ini investor asing terus keluar dari bursa saham Indonesia, demikian

pula mereka banyak keluar dari obligasi, surat utang negara dll, dan itu praktis

menekan Rupiah, karena para investor asing ini banyak menukar Rupiah mereka

dengan Dollar. Penulis sampai sekarang masih belum mengerti, apa yang bikin

mereka keluar ramai-ramai (ada banyak teori soal ini, tapi

semuanya hanya sebatas teori yang belum bisa dibuktikan), tapi yang jelas

inilah yang bikin Rupiah turun.

Kabar baiknya, meski

penulis belum tahu seberapa lama kondisi ekonomi AS dan tekanan outflow asing

akan berdampak terhadap Rupiah, tapi terkait naiknya harga minyak, maka bisa

penulis katakan bahwa harga minyak saat

ini sudah cukup tinggi, dan harusnya gak akan sampai balik lagi ke level

USD 100-an per barel seperti sebelum tahun 2016 lalu (penjelasannya baca

lagi disini), dan bahkan kenaikan minyak ini juga sudah kita prediksi

sebelumnya (baca lagi prediksinya

disini, intinya terkait IPO Aramco). Jika proyeksi ini benar adanya, maka

posisi Rupiah saat ini sudah cukup

rendah, dimana kecuali kedepannya nanti ada peristiwa force majeure tertentu,

maka kita tidak akan melihat Rupiah turun sampai ke level seperti di tahun 2015

lalu.

Dampak Kenaikan BI

Rate?

Kalau anda teliti,

maka ulasan diatas sekaligus menjelaskan kenapa, berbeda dengan tahun-tahun

sebelumnya, Pemerintah sampai sekarang terkesan seperti cuek saja terhadap

pelemahan Rupiah ini. Pada tahun 2008, setelah Rupiah anjlok ke 12,000-an, Pemerintah ketika itu meluncurkan paket

kebijakan ekonomi termasuk menyelamatkan Bank

Century yang bermasalah, karena jika bank tersebut dibiarkan kolaps maka

dikhawatirkan akan berdampak sistemik, karena ketika itu psikologis market

sedang jelek-jeleknya seiring dengan hancurnya IHSG. Pada tahun

2013, tepatnya tanggal 23 Agustus 2013, Pemerintah juga meluncurkan ‘paket

kebijakan penyelamatan ekonomi’ setelah Rupiah ketika itu terjun bebas ke dari

9,000-an ke 11,000-an (baca lagi ceritanya

disini). Dan pada tahun 2015, tepatnya tanggal 9 September 2015 setelah Rupiah sempat tembus 15,000, Pemerintah

meluncurkan ‘Paket kebijakan ekonomi Jilid 1’, yang kemudian berlanjut pada

paket-paket kebijakan selanjutnya hingga terakhir Jilid 16, yang diluncurkan pada Agustus 2017 lalu (info lengkapnya

boleh gogling aja, kepanjangan kalo ditulis disini).

Tapi setelah paket

kebijakan ekonomi jilid 16 tersebut, sampai sekarang belum ada paket kebijakan

lagi. Kalaupun ada kebijakan, maka itu adalah keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan BI 7-day Rate, atau disingkat BI

Rate, dari sebelumnya 4.25% menjadi sekarang 5.25%, dan tujuannya sangat

jelas: Untuk membuat tingkat suku bunga atau yield di Indonesia kembali tampak menarik di mata investor asing, sehingga harapannya mereka kembali masuk

kesini, atau minimal gak keluar lebih lanjut. Dan jika itulah yang terjadi,

maka Rupiah juga diharapkan akan menguat kembali.

Namun disisi lain,

kenaikan BI Rate ini justru dikhawatirkan akan menurunkan kinerja sektor perbankan,

perusahaan pembiayaan, hingga properti. Karena secara teori, kalau bunga bank

naik maka omzet penyaluran kredit bank juga akan turun, demikian pula orang

yang beli mobil atau rumah pake kredit KPR akan berkurang. Tapi, okay, biar

kita luruskan semuanya disini.

Pertama, BI sebagai

otoritas moneter Indonesia memiliki goal untuk 1. Menjaga nilai tukar

Rupiah, 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 3. Menekan inflasi. Jadi entah

itu BI menaikkan atau menurunkan BI Rate, maka seperti yang pernah kita bahas

disini (sekali lagi, buat yang belum mengerti cara kerja BI Rate, coba baca

dulu), harapannya adalah itu akan berdampak

positif terhadap tiga poin tujuan diatas. Yep, jadi pihak BI tidak akan menaikkan atau

menurunkan BI Rate dalam rangka menjaga

nilai tukar Rupiah, jika itu disisi lain menyebabkan perlambatan pertumbuhan

ekonomi, atau menaikkan inflasi ke level yang berbahaya. Tapi seperti yang kita

ketahui, pertumbuhan GDP sekarang ini stabil di level 5%, sementara inflasi

juga cukup rendah di level 3%, jadi sangat reasonable jika BI Rate

kemudian dinaikkan. Thus, meski bunga bank akan naik karena naiknya BI

Rate ini, tapi selama kegiatan ekonomi masih berjalan lancar, maka kenaikan suku bunga tidak

akan sampai menurunkan omzet kredit bank, sehingga kinerja mereka tidak akan

terganggu. Lain ceritanya jika BI Rate ini dinaikkan ketika ekonomi

sedang lesu-lesunya seperti tahun 2015 lalu, maka itu artinya wassalam.

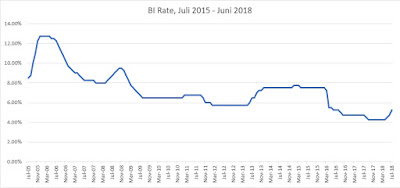

Kedua, seiring

dengan turunnya inflasi sejak tahun 2015, maka BI Rate juga cenderung turun

dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai level 4.25%, yang merupakan level terendah dalam sejarah (antara

tahun 2005 hingga 2018, BI Rate rata-rata berada di level 7 – 8%). Maksud penulis adalah, yep, kalau BI Rate dinaikkan ke

level yang terlalu tinggi, maka biar

gimana itu akan ada dampak negatifnya terhadap perekonomian, tapi faktanya

angka BI Rate yang 5.25% sekarang ini terbilang masih rendah, dan suku bunga KPR, KUR juga masih berada di level yang

lebih rendah dibanding 2 – 3 tahun lalu. Jadi kalau BI Rate nanti naik lagi

sampai ke level seperti di tahun 2015 lalu, maka barulah kita perlu waspada. Tapi

karena kenaikan BI Rate sejauh ini hanya bertujuan untuk ‘merayu’ asing agar

masuk lagi kesini, dan bukan karena ekonomi kita ada problem, maka penulis kira

posisi BI Rate saat ini sudah cukup tinggi, dan tidak akan dinaikkan lebih lanjut

kecuali jika nanti terjadi peristiwa penting tertentu.

Anyway, kata kuncinya

disini adalah, jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap perekonomian maka Pemerintah

akan segera bertindak, termasuk BEI hingga OJK juga akan ‘do something’ jika

penurunan IHSG sudah kelewat dalem, contohnya ketika terjadi panic selling di tahun 2015 lalu, tapi faktanya sampai sekarang belum ada

tindakan khusus apapun. Sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi market, atau

setidaknya di mata para pejabat berwenang yang sarat pengetahuan serta

pengalaman ini (kecuali anda punya sederet gelar seperti Tuan Doktor Profesor Patrick,

maka anda tidak bisa melamar jadi komisaris di OJK), masih aman terkendali. Hanya

memang, diluar cerita pelemahan Rupiah serta BI Rate ini maka diluar sana masih

banyak isu-isu negatif terkait perang

dagang dll, yang belum kita bahas disini. Tapi berhubung tulisan ini sudah

cukup panjang (dan mungkin anda juga sudah puyeng bacanya), maka soal itu kita

bahas lain waktu.

Ebook Kumpulan Analisis 30 Saham Pilihan ('Ebook Kuartalan') edisi Kuartal II 2018 akan terbit hari Rabu, 8 Agustus 2018. Anda bisa memperolehnya dengan cara preorder disini.

Follow/lihat foto-foto penulis di Instagram, klik 'View on Instagram' dibawah ini:

Komentar

Mohon penjelasannya. Trmkasih

Saat ini suku bunga acuan/policy rate itu BI 7-day Reverse Repo Rate. Ya emang kepanjangan sih namanya.

Menurut saya karena The Fed menaikkan suku bunga, Pak. Kalau US yang notabene negara aman suku bunga misal 3% dan Indonesia negara berkembang (yang relatif lebih risky) juga 3%, tentu orang akan memilih ke negara yang aman dengan hasil yang sama. Bahkan kalau lebih rendah sedikit pun, itu seperti "gapapa mahalan dikit tapi bagus".

Kayaknya sih yg dimaksud KRAS,, cuman nenunggu analisanya pak teguh!

USD yang beredar ditarik teratur oleh the fed, dan dalam tiga tahun ini kecepatannya ditingkatkan, terjadi overdemand terhadap USD, itu yang jadi penyebab lira turki, peso argentina, rupiah dan sederet mata uang lain tiarap lawan USD.

coba tengok lagi great depression 1929, posisi kita sekarang sangat mirip, bedanya jika dulu peran kreditur, produsen, konsumen dipegang US, sekarang beberapa peran sudah diambil Cina, Jepang dan sederet negara penghasil komoditas, itu artinya, skala krisis kali ini akan lebih besar dari great depression 1929. jika pasca 1929 terjadi PD II, apa kabar kita nanti? entah lah, yang jelas Iran Cina UE dan sederet wilayah lain udah mulai panas

Subsidi bbm

Adalah salah satu sumber pelemahan rupiah